「うちの子にも音楽の才能があったらいいな」そんな風に思ったことはありませんか。実は、音楽の才能というのは生まれ持ったものだけではなく、小さいうちからの習慣や環境によって大きく育てることができます。特に絶対音感は、ある時期に適切な働きかけをすることで自然と身についていく感覚です。私たちの教室でも、まだ字が読めない年齢から音を聞き分ける力を育てる取り組みを続けています。この記事では、絶対音感ってそもそもどういうものなのか、どんな年齢で何をすればよいのか、そして家庭でもできるちょっとした工夫をご紹介していきます。読み終えるころには、「あれ、うちの子にもできるかも」と感じていただけると思います。

絶対音感トレーニングのお教室があるなら通わせたいわ!

絶対音感とは?音を「記憶する耳」の力と、その育て方

子どもに絶対音感を身につけさせたい。そんな思いを持つ親御さんは少なくありません。でも、「絶対音感ってそもそもどういうもの?」「うちの子にも育つの?」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。この能力は、決して特別な才能を持つ子どもだけのものではありません。耳が柔らかく、音を吸収しやすい幼少期に正しい環境と刺激があれば、多くの子どもが身につけることができる力です。ここでは、絶対音感についての基本的な理解と、その育て方のヒントを4つの視点からお伝えしていきます。

絶対音感と相対音感の違いを知る

まずは「絶対音感」と混同されやすい「相対音感」との違いを知っておくことが大切です。

絶対音感は、音を単独で聞いても「これはド、これはラ」と即座に判断できる力。一方、相対音感は、基準となる音と比較して他の音の高さを判断する能力です。実は、音楽を演奏したり聴いたりする上で、どちらの能力も重要です。ただし、絶対音感はある年齢を過ぎると自然には身につきにくくなると言われています。だからこそ、小さなうちから耳を鍛える意識が大切になります。

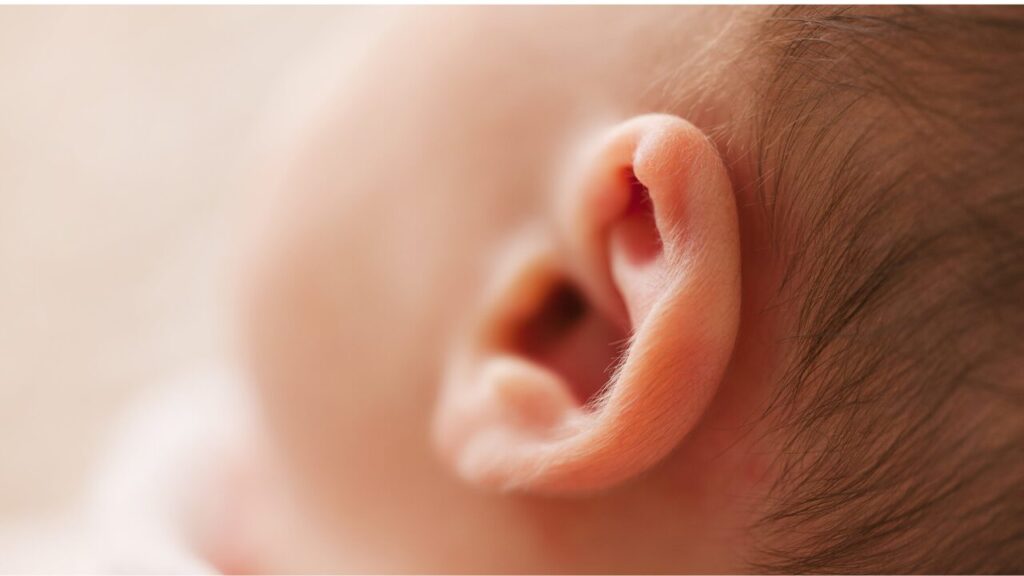

なぜ幼児期が「耳の黄金期」と言われるのか

絶対音感の育成においては、耳が一番柔軟な時期=「耳の黄金期」を逃さないことが非常に重要です。一般的に2歳から6歳半ごろまでが最も音感が育ちやすい時期とされています。この時期の脳は、言葉や音、感覚を無意識に大量に吸収する力にあふれています。このタイミングで、意識的に音に触れる環境を用意してあげることで、音を「記憶する耳」が自然と育っていくのです。逆に言えば、この時期を過ぎると、絶対音感を身につけるのはぐっと難しくなってしまいます。

絶対音感はトレーニングで身につく「能力」

よく「うちの子には才能がないから」とおっしゃる保護者の方がいますが、絶対音感は生まれ持った才能ではありません。ある一定の環境と継続的な働きかけによって、後天的に身につけることができる能力です。教室では、日々のレッスンで遊びなどを通して、音に反応する練習を自然に取り入れています。無理なく楽しく続けるうちに、子どもたちは音を色や形のように感覚で覚えていくようになります。

日常生活の中にも「耳を育てるヒント」がある

音感を育てる場は、教室の中だけではありません。家庭の中でも、ちょっとした意識で子どもの耳を育てることができます。たとえば、ピアノの音を一緒に聞いて「これはドの音だね」と声をかけたり、歌を歌うときに音名で歌ったり。テレビの効果音や、玄関のチャイム、電子レンジの「ピッ」という音も、音の名前を考えるきっかけになります。子どもは「聞いて覚える」ことにとても長けているので、日常生活の音に少し意識を向けてあげるだけで、耳の感度は驚くほど変わってきます。

絶対音感は、特別なものではなく、正しいタイミングと関わり方さえあれば、誰でも自然に育てることができる力です。私たちの教室でも、子どもたち一人ひとりの耳の成長に合わせたレッスンを通して、音を楽しく、そして確実に感じ取れるようになるサポートをしています。

絶対音感の習得に適した年齢とその理由|耳が育つ大切なタイミングとは?

「絶対音感を身につけさせたいけど、いつから始めたらいいの?」というご相談は、保護者の方からよく寄せられます。音楽教育のスタートには適切なタイミングがあり、そのタイミングを逃さず始めることで、音感の育ち方には大きな違いが出てきます。

「耳の黄金期」は2歳から6歳半

絶対音感を育てるうえで最も大切なのは、「耳の黄金期」と呼ばれる2歳から6歳半の時期です。この頃の子どもは、言葉を覚えるのと同じように、音の高さや違いを自然と吸収する力を持っています。脳の発達も著しく、特に音を処理する領域が活発に働くため、聞いた音をそのまま記憶として取り込みやすいのです。この時期に継続して音に触れることで、耳の中に「音の辞書」がつくられていきます。

脳が柔らかい時期にしか育たない感覚がある

絶対音感は、大人になってからではほとんど身につかない能力だといわれています。その理由の一つが、脳の可塑性(かそせい)です。幼児期は脳が非常に柔軟で、新しい刺激を受け入れる余地が大きく、音の高さを感覚として記憶することが可能です。しかし、年齢を重ねるにつれて脳の柔軟性が低下し、絶対音感のような「感覚的な音の記憶」は徐々に難しくなっていきます。このため、できるだけ早い段階で音に親しむ機会を持つことが、音感教育では非常に重要とされています。

早期教育は「詰め込み」ではなく「自然な積み重ね」

早く始めたほうがいいと聞くと、「まだ小さいうちから厳しいレッスンを受けさせるの?」と心配される方もいるかもしれません。しかし、絶対音感の育成に必要なのは、決して詰め込み式の訓練ではありません。子どもが楽しめる音の遊びや、日常の中での音への意識づけが、もっとも効果的な学びになります。たとえば、教室ではゲーム感覚のトレーニングや、歌を通じて音の名前に親しむような活動を行っています。無理をさせず、日常の中に自然に音を取り入れることが、耳を育てる第一歩です。

教室での取り組みが「耳の力」を支える理由

家庭でできる工夫もたくさんありますが、一定の年齢になったら、音の教育に慣れた指導者と一緒に学ぶことも大きな意味を持ちます。教室では、音の正確さや反応スピードを丁寧に見守りながら、その子に合った方法で「聞く耳」を育てていきます。幼児期に正しい音の記憶が身につくと、その後の音楽的な成長に大きな自信を持つことができるようになります。何より、同じように音に興味を持つお友達と一緒に学ぶことは、子どもにとって大きな刺激と安心感になります。絶対音感の習得には「いつ始めるか」がとても大切です。特に2歳から6歳半という時期は、耳が最も柔らかく、音の世界を楽しみながら吸収できる貴重な時間です。

教室では、この大切な時期に合った音環境を整え、子どもたちが無理なく自然に音を覚えられるようなレッスンを行っています。絶対音感は、音楽の才能の入口になるだけでなく、集中力や記憶力にも良い影響を与えてくれます。

家庭でできる音感トレーニングの工夫|遊びながら耳を育てる毎日のヒント

「音感は教室で習うもの」と思っていませんか? 実は、音を聞き分ける力や音の名前を覚える感覚は、家庭でも充分に育てていくことができます。特別な教材や難しい知識がなくても、日々の暮らしの中に音感トレーニングのチャンスはたくさん隠れています。子どもは遊びの中でこそ最も自然に学ぶ力を発揮します。大切なのは、親が「できたかどうか」ではなく「音に意識が向いているか」に注目して見守ること。ここでは、教室でも保護者の方によくお伝えしている、家庭でできる音感トレーニングのアイデアを4つご紹介します。どれも今日からすぐに始められるものばかりです。

童謡やわらべうたを一緒に歌う

幼児にとって一番親しみやすい音楽が、童謡やわらべうたです。音域が広すぎず、繰り返しが多いため、自然と音を記憶しやすい構成になっています。歌うときには、「この音が高いね」「ここでドの音が出てきたよ」などと、さりげなく音の名前や特徴を言葉にしてあげると、子どもは知らず知らずのうちに音への注意力を養っていきます。お風呂や車の中、寝る前のひとときなど、歌うシーンを日常の中に取り入れるだけでも十分なトレーニングになります。

おうちのピアノや鍵盤を使った「音あて遊び」

家にピアノや電子キーボードがあるご家庭では、ぜひ鍵盤を使った音あて遊びを取り入れてみてください。ランダムに一つ音を弾いて「これ何の音?」と聞くだけでも立派な音感トレーニングです。最初は間違えてもまったく問題ありません。親子で一緒に答えを考えたり、「この音、さっきのより高いかな?」と話したりすることで、音に対する関心が自然と高まっていきます。遊び感覚で取り組むことで、子どももリラックスして楽しむことができます。

生活の中の「音」に注目する習慣をつける

チャイムの音、電子レンジのピッ、歯ブラシの振動音、エレベーターの開閉音……日常生活の中には、たくさんの「音」があふれています。これらに目を向け、「今の音、高かったね」「この音、どんな楽器みたいに聞こえる?」と声をかけるだけで、子どもの耳はぐっと研ぎ澄まされます。音を聴いて「これ、知ってる音だね」と気づけるようになると、音への記憶力が自然と育ち、絶対音感への足がかりになります。

「聞き分ける遊び」で集中力もアップ

音感トレーニングは、音楽のためだけではなく、子どもの集中力や観察力を養うことにもつながります。たとえば、同じ音を少しずつ高さを変えて鳴らし、「どれが一番高かったかな?」と聞いたり、「3つの中で違う音はどれ?」とクイズにしたり。耳を澄ませる時間をつくることで、感覚が磨かれていきます。教室でもこうした「耳を使うあそび」をレッスンの中にたくさん取り入れており、子どもたちは驚くほどの集中力で音を聞き分けるようになります。

家庭での音感トレーニングは、決して難しいことではありません。毎日の生活の中でちょっとした声かけを意識したり、親子で歌ったりするだけで、子どもの耳は確実に育っていきます。教室では、こうした家庭での取り組みと連携しながら、一人ひとりの成長を丁寧に見守るレッスンを行っています。楽しい遊びのような学びの中から、音の世界への感受性が芽生えていく。そんな体験を、ぜひご家庭と一緒に広げていけたらと思います。

楽しく続けるための教室の役割|絶対音感トレーニングが自然に根づく場所とは

絶対音感の習得には、耳が柔らかい幼児期に「正しい音」に繰り返し触れ続けることが何より大切です。ただ、家庭だけで音感トレーニングを続けるのは、時間的にも技術的にも限界があります。だからこそ、子どもが無理なく音に親しみ、継続して音を記憶する力を育てられる場所として、教室の存在はとても大きな意味を持ちます。

「正しい音」に繰り返し触れる環境が整っている

絶対音感は、微細な音の高さを記憶する能力。だからこそ、常に正確な音に触れることが欠かせません。教室では調律された楽器を使用し、音高がぶれない環境でトレーニングを行います。家庭でも環境では微妙な音程のズレがあることも多く、繊細な耳の感覚を混乱させてしまうこともあります。だからこそ、正確な音に「繰り返し」「継続的に」触れられる教室の環境が、絶対音感を確実に育てるうえでとても重要なのです。

体系的なステップで無理なく耳を鍛える

絶対音感のトレーニングは、単に音を聞いて当てるという作業の繰り返しではなく、順を追って「耳を慣らす→記憶する→素早く反応する」と段階を踏むことが効果的です。私たちの教室では、一人ひとりの発達段階に合わせてステップを細かく設定し、習熟度に応じてトレーニングを行っています。いきなり難しいことに挑戦するのではなく、「ちょっと頑張ればできる」を重ねていくことで、子ども自身が楽しみながら取り組めるよう工夫しています。

講師の指導で耳の微細な変化を逃さない

家庭での音感遊びはとても大切ですが、耳の成長は目に見えにくいため、「これで合っているのかな?」と不安になることもあるかと思います。教室では、音楽教育の経験を持つ講師が、お子さんの反応や音の答え方を細かく観察しながら、「耳が育ってきているサイン」や「つまずきやすいポイント」を丁寧に見極めていきます。この客観的なフィードバックがあるからこそ、家庭では見えにくい成長の兆しを逃さず、適切なアプローチで支えていくことができるのです。

継続のカギは「楽しく学べること」

絶対音感トレーニングは、短期間で結果が出るものではありません。だからこそ、子どもにとって「楽しい」と感じられる環境が必要です。私たちの教室では、カード、リズム、歌、鍵盤あそびなど、トレーニングそのものが“遊び”として楽しめるようなレッスンを設計しています。「もっとやりたい」「今日は何をするのかな」そんな気持ちで教室に通ってくる子どもたちが、自然と音を聞く力を育てていく。その空気感こそが、家庭では得がたい教室ならではの価値だと考えています。

絶対音感を育てるには、「正しい方法」で「継続的に」音に触れることが不可欠です。私たちの教室は、そのための土台を整え、子どもたちが楽しく、そして確実に耳を育てられるよう日々サポートを続けています。ご家庭の取り組みと教室のレッスンがうまく連携することで、音への感覚はさらに豊かに育っていきます。もし「うちの子も耳を育ててあげたいな」と思ったら、ぜひ一度教室の雰囲気を体験してみてください。

まとめ

「絶対音感って本当に育てられるの?」「何歳までに始めればいいの?」

音楽に興味を持つ保護者の方から、そんなご相談をいただくことが増えています。

絶対音感は、ごく限られた子だけの特別な才能だと思われがちですが、実はそうではありません。耳が柔らかい幼児期に、正しい環境で適切な関わりがあれば、誰にでも育てることができる能力です。

耳の黄金期を逃さないことがカギ

絶対音感を育てるうえで最も大切なのが、「耳の黄金期」と言われる2〜6歳半頃の時期です。この時期の子どもたちは、音の高さを“感覚”として吸収する力を持っていて、聞いた音をそのまま記憶することができる特別な能力が備わっています。このタイミングを逃してしまうと、あとから身につけるのは難しくなるため、早めに音に触れる習慣を始めることが何よりのポイントになります。

家庭での声かけや音遊びも効果的

音感トレーニングは、教室だけでなく家庭でも無理なく取り組むことができます。

例えば、童謡を一緒に歌ったり、ピアノの音を聞いて「今のは何の音かな?」と問いかけたり。生活の中のさまざまな音(チャイム、アラーム、駅の音など)にも注意を向けることで、子どもは自然と「聞く耳」を育てていきます。大切なのは、「正解させること」ではなく、「音に関心を持つこと」。親子で音を楽しむ時間が、音感を育てる第一歩になります。

教室のサポートで継続的なトレーニングを実現

家庭でできることにも限界があります。だからこそ、教室では正しい音環境の中で、体系的かつ継続的なトレーニングを行い、子どもの耳が自然に育つようサポートしています。正確な音に繰り返し触れ、講師のフィードバックを受けながら進めることで、耳の成長がぐんと加速します。さらに、遊びを取り入れたレッスンで子どもたちが「楽しい」と感じながら学べる環境も、継続の大きな力になっています。

絶対音感は、生まれつきの才能ではなく、早い時期からの環境づくりと関わり方によって育てられる感覚です。家庭でのちょっとした工夫と、教室での専門的なサポートを組み合わせることで、子どもたちの耳は着実に育っていきます。「今、何か始められることはないかな」と感じた方は、ぜひ一度ご相談ください。お子さんの耳に寄り添った、無理のない音感教育を一緒に進めていきましょう。