2歳からピアノ教室って、早すぎるのでは?」と感じる人もいるかもしれません。でも、最近では「幼児期からの音楽教育が脳にいい!」と言われることも多く、「うちの子、ピアノをやらせたほうがいいのかな?」と考える親も増えています。しかし、2歳児といえば、まだ「じっと座っていられない」「思ったように手を動かせない」なんてことも日常茶飯事。そんな小さな子どもにピアノを習わせることは、果たして本当に意味があるのでしょうか?実際のレッスンではどんなことをするの?そして、2歳から始めるメリットや「思わぬハプニング」とは…!?今回は、「2歳児のピアノ教室って、実際どうなの?」を深く掘り下げていきます。

平田先生

平田先生小さなお子様のレッスンの実態をお話しします。

ピアノよりも「ピアノごっこ」!? 2歳児レッスンのリアル

「ピアノ教室」と聞くと、整然と並んだ子どもたちが先生の指示に従い、真剣な表情で鍵盤に向かう光景を思い浮かべるかもしれません。でも、それはあくまで“座っていられる年齢”になってからの話。2歳児にとって「じっと座ること」は、もはや修行レベルの難関なのです。「さあ、ピアノを弾こうね!」と座らせた瞬間、「ねえ、あの窓の外になにがあるの?」「ピアノの下にもぐってもいい?」と、子どもの好奇心はピアノよりも別の方向へ。先生が「ドの鍵盤を押してみよう」と声をかけても、本人はすでに「このピアノのふた、開くのかな?」と探究心を爆発させている…。2歳児のピアノレッスンでは、「じっと座って弾く」という概念自体がほぼ存在しません。今回は、そんな“座ることすらままならない”2歳児ピアノレッスンのリアルを、面白いエピソードとともにご紹介します!

レッスンの半分は「ピアノ以外」の時間

「ピアノの前に座る=じっとして弾く」と考えるのは、大人の固定観念。2歳児にとっては「ピアノの前に座る=とりあえず座ってみる」という段階でしかありません。そして、ほんの数秒後には「そろそろ立ちたいな…」という衝動に駆られ、ピアノを弾く前にどこかへ脱走するのが日常茶飯事。先生が「じゃあ、ドの音を押してみよう!」と声をかけた瞬間、子どもは「うん!わかった!」と元気よく返事をしながら、なぜかピアノとは逆方向に走り出すこともあるのです。「ちょっと待って、そっちは出口!」と先生が優しく声をかけるも、本人は完全に別のミッションを発見した気分。こんな状況を想定している先生は、「弾く前に脱走するのは“儀式”みたいなもの」と心得ているので、焦ることはありません。「じゃあ、ピアノさんと追いかけっこしてみよう!」とゲームに変えてしまうことで、自然とまたピアノに戻ってくる仕組みを作るのです。

「座って弾く」より「立ち上がる」ほうが多い

無事に椅子に座れたとしても、それは「ピアノを弾くため」ではなく、「椅子を研究するため」の時間になることもよくあります。「この椅子、ぐるぐる回せる!?」「足をブラブラしたらどこまで揺れる?」「椅子の下にもぐったらどうなる?」と、まるで研究者のように椅子の機能を確かめ始め、いつの間にか“ピアノ”という目的を忘れてしまうのです。先生が「おててを出して、ピアノを弾いてみようね!」と誘導しても、本人の頭の中は「この椅子、すごい!」という興奮でいっぱい。先生がピアノを弾いても、椅子の上でくるっと回転しながら「もう一回回る!」と、自作のアトラクションを楽しんでしまうことも。こんなとき、先生は無理に座らせようとはしません。「じゃあ、椅子のリズムに合わせてピアノを弾いてみよう!」と、椅子の動きと音楽を結びつけることで、自然とピアノの方へ意識を向けさせるのです。

指1本でポン!「ピアノを弾く」とはどういうこと?

2歳児は、何かを学ぶよりも「なんで?」「どうなってるの?」という探究心のほうが勝りがち。ピアノを弾くよりも、むしろピアノそのものに興味を持ち、「この黒い鍵盤、白いのより短いのはなんで?」「このペダル、押したらどうなるの?」と、細かい部分に夢中になることが多いのです。先生がメロディーを弾いても、本人はその音を聴いて「ピアノの中で何が起こってるの?」と興味津々。「先生、ピアノのふた、開けて!」とお願いし、中のハンマーの動きを観察し始めることも…。もはやレッスンではなく、「ピアノ解体ショー」のような状況になってしまいます。もちろん、こうした「構造に興味を持つ」ことも大事な学びのひとつ。先生は「じゃあ、この鍵盤を押したら中でどんな音が出るか見てみよう!」と、ピアノの仕組みを活かした遊びを取り入れながら、少しずつ鍵盤に興味を向けさせていきます。

突然の「神プレイ」に親がざわつく

ようやくピアノの前にじっと座り、先生が「ドの音を押してみよう!」と言ったその瞬間、「先生、昨日食べたスイカ、大きかったよ!」と突然関係ない話が始まることも。

2歳児にとって、ピアノの時間だからといって“ピアノのことだけを考える”わけではありません。むしろ、今考えていることをそのまま口にしたくなる年齢なので、レッスン中に「今日は犬を見た!」とか「この前、電車乗ったよ!」と、自由な会話が始まることもよくあります。先生はそれに合わせて、「スイカみたいに大きな音を出してみようか!」「電車の音みたいなメロディーを弾いてみよう!」と、子どもの興味をピアノに結びつける工夫をします。こうすることで、自然と「ピアノ=楽しいこととつながるもの」と思えるようになるのです。

2歳児のピアノレッスンでは、「じっと座って弾く」という概念はほぼ存在せず、**「ピアノの前に座る→脱走」「椅子に座る→椅子の研究」「ピアノを弾く→ピアノの構造チェック」「ピアノを習う→突然の雑談」**という、まるでカオスな展開が繰り広げられます。でも、それこそが2歳児の学び方。音楽は「じっと学ぶもの」ではなく、「遊びの中で自然に身につくもの」。焦らず、その子のペースで「ピアノって楽しい!」と思える瞬間を増やしていくことが、最も大切なことなのです。今日もどこかで、「ピアノを弾かないピアノレッスン」が、子どもたちの未来の音楽の第一歩になっているかもしれませんね。

2歳児ピアノレッスン最大の敵、それは“じっと座ること

「ピアノ教室」と聞くと、整然と並んだ子どもたちが先生の指示に従い、真剣な表情で鍵盤に向かう光景を思い浮かべるかもしれません。でも、それはあくまで“座っていられる年齢”になってからの話。2歳児にとって「じっと座ること」は、もはや修行レベルの難関なのです。「さあ、ピアノを弾こうね!」と座らせた瞬間、「ねえ、あの窓の外になにがあるの?」「ピアノの下にもぐってもいい?」と、子どもの好奇心はピアノよりも別の方向へ。先生が「ドの鍵盤を押してみよう」と声をかけても、本人はすでに「このピアノのふた、開くのかな?」と探究心を爆発させている…。2歳児のピアノレッスンでは、「じっと座って弾く」という概念自体がほぼ存在しません。今回は、そんな“座ることすらままならない”2歳児ピアノレッスンのリアルを、面白いエピソードとともにご紹介します!

椅子に座る→すぐに脱走。これはもはや儀式

「ピアノの前に座る=じっとして弾く」と考えるのは、大人の固定観念。2歳児にとっては「ピアノの前に座る=とりあえず座ってみる」という段階でしかありません。そして、ほんの数秒後には「そろそろ立ちたいな…」という衝動に駆られ、ピアノを弾く前にどこかへ脱走するのが日常茶飯事。先生が「じゃあ、ドの音を押してみよう!」と声をかけた瞬間、子どもは「うん!わかった!」と元気よく返事をしながら、なぜかピアノとは逆方向に走り出すこともあるのです。「ちょっと待って、そっちは出口!」と先生が優しく声をかけるも、本人は完全に別のミッションを発見した気分。こんな状況を想定している先生は、「弾く前に脱走するのは“儀式”みたいなもの」と心得ているので、焦ることはありません。「じゃあ、ピアノさんと追いかけっこしてみよう!」とゲームに変えてしまうことで、自然とまたピアノに戻ってくる仕組みを作るのです。

椅子に座っても「座り方」に夢中になる

無事に椅子に座れたとしても、それは「ピアノを弾くため」ではなく、「椅子を研究するため」の時間になることもよくあります。「この椅子、ぐるぐる回せる!?」「足をブラブラしたらどこまで揺れる?」「椅子の下にもぐったらどうなる?」と、まるで研究者のように椅子の機能を確かめ始め、いつの間にか“ピアノ”という目的を忘れてしまうのです。先生が「おててを出して、ピアノを弾いてみようね!」と誘導しても、本人の頭の中は「この椅子、すごい!」という興奮でいっぱい。先生がピアノを弾いても、椅子の上でくるっと回転しながら「もう一回回る!」と、自作のアトラクションを楽しんでしまうことも。こんなとき、先生は無理に座らせようとはしません。「じゃあ、椅子のリズムに合わせてピアノを弾いてみよう!」と、椅子の動きと音楽を結びつけることで、自然とピアノの方へ意識を向けさせるのです

レッスンよりも「ピアノの構造」に興味津々

2歳児は、何かを学ぶよりも「なんで?」「どうなってるの?」という探究心のほうが勝りがち。ピアノを弾くよりも、むしろピアノそのものに興味を持ち、「この黒い鍵盤、白いのより短いのはなんで?」「このペダル、押したらどうなるの?」と、細かい部分に夢中になることが多いのです。先生がメロディーを弾いても、本人はその音を聴いて「ピアノの中で何が起こってるの?」と興味津々。「先生、ピアノのふた、開けて!」とお願いし、中のハンマーの動きを観察し始めることも…。もはやレッスンではなく、「ピアノ解体ショー」のような状況になってしまいます。もちろん、こうした「構造に興味を持つ」ことも大事な学びのひとつ。先生は「じゃあ、この鍵盤を押したら中でどんな音が出るか見てみよう!」と、ピアノの仕組みを活かした遊びを取り入れながら、少しずつ鍵盤に興味を向けさせていきます。

じっと座れた!…と思ったら突然「別のこと」が始まる

ようやくピアノの前にじっと座り、先生が「ドの音を押してみよう!」と言ったその瞬間、「先生、昨日食べたスイカ、大きかったよ!」と突然関係ない話が始まることも。

2歳児にとって、ピアノの時間だからといって“ピアノのことだけを考える”わけではありません。むしろ、今考えていることをそのまま口にしたくなる年齢なので、レッスン中に「今日は犬を見た!」とか「この前、電車乗ったよ!」と、自由な会話が始まることもよくあります。先生はそれに合わせて、「スイカみたいに大きな音を出してみようか!」「電車の音みたいなメロディーを弾いてみよう!」と、子どもの興味をピアノに結びつける工夫をします。こうすることで、自然と「ピアノ=楽しいこととつながるもの」と思えるようになるのです。

2歳児のピアノレッスンでは、「じっと座って弾く」という概念はほぼ存在せず、**「ピアノの前に座る→脱走」「椅子に座る→椅子の研究」「ピアノを弾く→ピアノの構造チェック」「ピアノを習う→突然の雑談」**という、まるでカオスな展開が繰り広げられます。でも、それこそが2歳児の学び方。音楽は「じっと学ぶもの」ではなく、「遊びの中で自然に身につくもの」。焦らず、その子のペースで「ピアノって楽しい!」と思える瞬間を増やしていくことが、最も大切なことなのです。今日もどこかで、「ピアノを弾かないピアノレッスン」が、子どもたちの未来の音楽の第一歩になっているかもしれませんね。

「指1本打法」でも大丈夫! 2歳児にとっては弾くだけで大成功

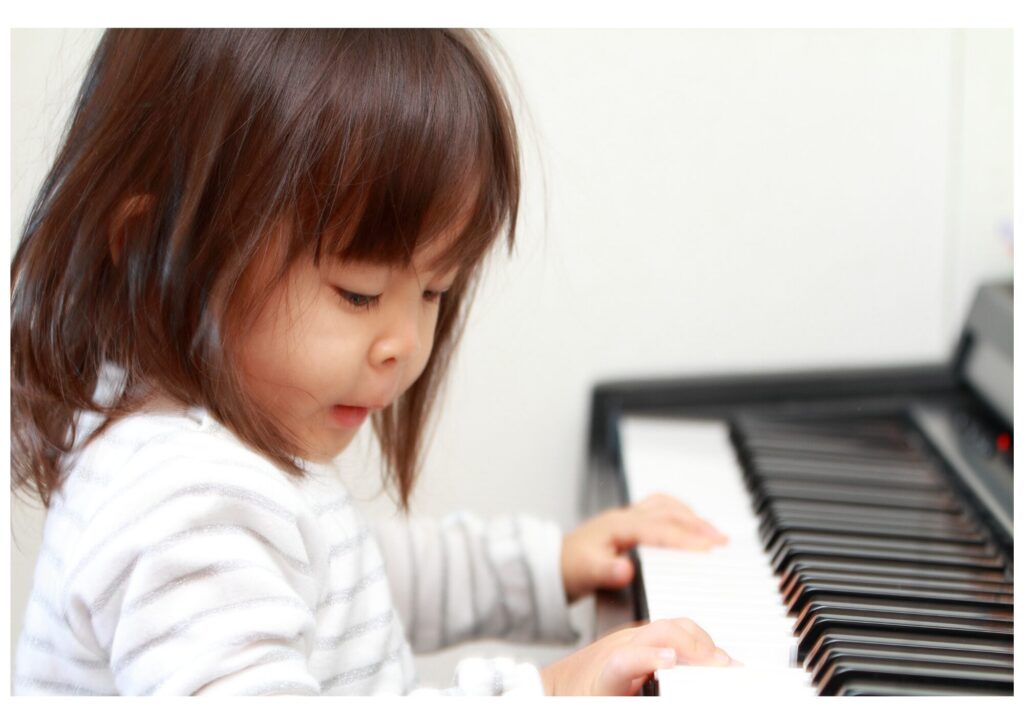

「ピアノを弾く」と聞くと、両手を器用に動かして華麗なメロディーを奏でる姿を思い浮かべるかもしれません。でも、2歳児のピアノレッスンでは、そんな高度な演奏を求めるのはナンセンス。むしろ、鍵盤を1回押すだけで「すごい!」「上手に弾けたね!」と大絶賛されるのが、この年齢ならではの光景なのです。先生が「じゃあ、ドの音を鳴らしてみよう!」と言うと、2歳児は迷わず人差し指1本でポン!その姿は、まるで「指1本打法」とも呼ぶべきスタイル。でも、このシンプルな動作の中には、「音楽と向き合う第一歩」「鍵盤の感触を知る」「音が出る楽しさを感じる」といった大切な要素が詰まっています。今回は、そんな「指1本打法」が、実はピアノを学ぶ上で重要なステップである理由を、4つの視点から解説します。

「指を1本動かすだけ」でも、2歳児には大仕事

大人にとっては「ただ指を1本動かして鍵盤を押すだけ」の動作ですが、2歳児にとっては、実はこれがなかなかの難題。なぜなら、まだ指の筋力や器用さが発達途中だからです。例えば、「ドの音を弾いてみよう!」と声をかけても、いざ指を伸ばそうとすると、他の指も一緒に動いてしまい、「全部の指でド・レ・ミ・ファ・ソを一気に押しちゃった!」という状況になることもあります。これは、大人にはない2歳児ならではのかわいいハプニング。でも、ここで大切なのは、「1本の指だけを意識して動かす」ことを繰り返しながら、少しずつ手のコントロールを覚えていくことなのです。最初は、先生が子どもの手を優しく支えながら、「ドの音を1回だけ鳴らしてみようね」と促します。そして、指1本でポンと押せたら「すごいね!ドの音が鳴ったよ!」と大喜び。この積み重ねが、やがて「5本の指を独立して動かせるようになる」未来につながっていくのです。

「指1本打法」でも、音が鳴ればピアノは楽しい!

大人から見ると、「ドの音を1回鳴らしただけ」では「え、それだけ?」と思うかもしれません。でも、2歳児にとっては、「鍵盤を押したら音が出た!」という体験そのものが新鮮で、そこに大きな喜びを感じるのです。最初はなんとなく押していた鍵盤も、先生や親が「今のはドの音だね!」「次はレを探してみよう!」と声をかけることで、子どもは「これはド、こっちはレ」と意識するようになります。そして、指1本でも「ポン!」「ポン!」と音を鳴らすだけで、まるで自分が演奏している気分になり、「ピアノって楽しい!」という感覚が芽生えてくるのです。さらに、先生が伴奏をつけてくれると、「ポン!」と押すだけでも、まるで立派な曲を弾いているような気分に。指1本打法のまま、子どもが奏でる音に合わせて先生が即興で伴奏をつけると、「わぁ!すごい!音楽になってる!」と、ピアノの楽しさを実感することができます。

「両手を使う」よりも「まずは1本から」

ピアノを弾くとき、いきなり「両手を使って!」と言われると、大人でも難しいもの。ましてや2歳児にとって、左右の手を同時に別々の動きで動かすなんて、至難の業です。

そのため、まずは「指1本打法」で鍵盤に慣れることが大事。1本の指で音を鳴らすことに慣れたら、次のステップとして「2本の指を使ってみようね」と、少しずつ発展させていくのです。例えば、「ドとレを交互に押してみよう」「ドとソを鳴らしてみよう」といった簡単な動きを取り入れることで、自然と指の使い方が上達していきます。そして、やがて「両手を使ってみようか?」と提案されると、子どもは「できるかも!」という気持ちになり、挑戦する意欲が湧いてきます。つまり、「まずは指1本でOK!」という環境が、子どもの自信を育み、無理なくピアノを楽しめる秘訣になっているのです。

「適当に弾いているだけ」でも、実は大きな学びがある

2歳児のレッスンでは、先生が「ドを弾いてね」と指示を出しても、突然「バンバンバン!」と鍵盤を叩き始めることがあります。親からすると「ただ適当に叩いてるだけでは?」と心配になるかもしれませんが、実はこれも立派な学びのひとつ。この年齢の子どもにとって、音楽は「正しく演奏するもの」ではなく、「音を出すこと自体が楽しいもの」。先生が「強く押したら大きな音、そっと押したら小さな音が出るよ」と声をかけることで、子どもは「音には強弱がある」ということを自然に理解していきます。また、鍵盤をバンバン叩いているうちに、「この鍵盤とこの鍵盤を一緒に押すと、面白い音になる!」と偶然の発見をすることも。こうした自由な探索の中で、子どもは「音楽の楽しさ」や「音の不思議さ」を体感し、やがて「この音をもっときれいに弾いてみたい!」という気持ちが芽生えていくのです。

2歳児のピアノレッスンでは、「指1本で鍵盤を押す」だけでも大成功。大人から見れば単純な動作でも、子どもにとっては「指を動かす」「音を出す」「楽しいと感じる」という大きな意味を持っています。「まずは指1本でOK!」という環境が、子どもの「ピアノって楽しい!」という気持ちを育み、自然と次のステップへ進むきっかけに。そして、時にはバンバン叩くだけの日があっても、それすらも音楽への第一歩。今日もどこかで、小さな指が「ポン!」と鍵盤を押して、未来のピアニストが誕生しているかもしれませんね。

「うちの子、才能あるかも!?」と思う瞬間が突然訪れる

ピアノを習い始めたばかりの2歳児。最初は鍵盤をバンバン叩いたり、レッスン中に突然お散歩を始めたり、「うちの子、本当にピアノなんて弾けるようになるの…?」と親の頭には疑問符が浮かびがち。でも、そんな中で突然訪れるのが、「えっ!?今の…まさか!」という奇跡の瞬間。偶然とは思えないような音の並び、音楽に合わせて体を揺らす姿、まるで耳コピしたかのような音の再現…。「まさか、うちの子、天才なのでは!?」と親の胸がざわつく瞬間は、ピアノレッスンを続けていると意外と多く訪れるものなのです。もちろん、それは「天才の片鱗」ではなく、音楽と向き合う中で自然に生まれる成長のひとコマ。今回は、そんな「うちの子、才能あるかも!?」と思わず思ってしまう4つのシーンを紹介します!

先生が弾いたメロディーを、突然耳コピしようとする

最初はただ「ポンポン」と鍵盤を押して遊んでいたのに、ある日突然、先生が弾いた簡単なメロディーを「なんとなく再現しようとする」瞬間が訪れることがあります。先生が「ド・レ・ミ」と弾いたあとに、子どもがじーっと鍵盤を見つめ、「ド・レ・ミ…?」と試しに押してみる。この瞬間を目撃すると、親の心は一気にざわつきます。「えっ!?今、聞いた音をそのまま弾こうとしてない!?」「これって、もしかして絶対音感の才能が…!?」実際には、2歳児は「耳がいい」というより、「真似するのが得意」な年齢。先生の動きをコピーするのと同じように、音も自然と再現しようとするのです。でも、その無邪気な耳コピの瞬間が、「音を聴いて弾く」という音楽の基本につながる大切な成長なのは間違いありません。

音楽に合わせて自然に体が動き出す

先生がピアノを弾いているとき、突然子どもがリズムに合わせて体を揺らしたり、足踏みをし始めることがあります。「あれ?リズムに乗ってる?」「え、こんなに小さいのに音楽を感じてる!?」と、親の中で「才能フラグ」が立つ瞬間です。2歳児にとって、音楽は「聞くもの」ではなく「体で感じるもの」。意識的にリズムを取ろうとしているわけではなく、本能的に音に反応しているのですが、それがまるで「音楽に入り込んでいるかのよう」に見えてしまうのです。こうした「リズム感覚の芽生え」は、のちのピアノ演奏にも大きく影響します。ピアノは指先だけでなく、全身で音楽を感じることが大切。だからこそ、この「体が勝手に動く現象」は、「ピアノを弾く上で大切な要素がちゃんと育っている証拠」なのです。

適当に弾いているはずが、なぜか「それっぽい曲」になる

2歳児が鍵盤を弾くとき、多くは「適当に押しているだけ」のはず。でも、なぜか「それっぽい曲」に聞こえる瞬間があるのです。例えば、バンバン弾いているうちに、偶然「ド・ソ・ド・ソ」と規則的なリズムが生まれたり、「ド・レ・ミ・ド」といった簡単なメロディーになったり…。親はこの瞬間に「えっ、今の偶然!?それとも才能!?」と動揺します。実はこれは、「音楽的な法則」を子どもが無意識に感じ取っている証拠。音楽には心地よいパターンがあり、人間の耳はそれを自然と覚えます。2歳児も、何度も音を聞くうちに、「こういう並びの音が心地いいんだな」と少しずつ学んでいくのです。偶然のようでいて、実はしっかりと成長の過程にあるこの瞬間。親としては、「今のすごかったね!」と一緒に盛り上がり、どんどん音楽を楽しめる環境を作ってあげるのがベストです。

「この音が好き!」と、お気に入りの音を見つける

ピアノの鍵盤は88鍵もあるのに、なぜか特定の音ばかり弾きたがる2歳児。「どうしてそこばかり?」と思っていると、「この音、なんか好き!」と満足げにニコニコしていることがあります。実はこれ、「音に対する好み」が生まれてきた証拠。例えば、「高い音が好き」「低い音の響きが落ち着く」「この鍵盤の音が気持ちいい」など、子どもなりの音の感じ方が芽生えているのです。この「好きな音を見つける力」は、後の音楽の表現にもつながります。どんな曲を弾くのが楽しいのか、どんな音色が心地よいのか、そうした「音に対する感性」を育てることは、音楽の世界に深く入り込むきっかけになるのです。

ピアノレッスンを続けていると、**「うちの子、才能あるかも!?」**と親がざわつく瞬間が意外とたくさん訪れます。先生のメロディーを耳コピしようとしたり、音楽に合わせて体が自然に動いたり、適当に弾いているはずなのに「それっぽい曲」が生まれたり…。

もちろん、それが「天才の証」というわけではなく、音楽と触れ合う中で自然と育つ力。でも、こうした小さな発見の積み重ねが、子ども自身の「音楽って楽しい!」という気持ちを育て、やがてピアノを続けるモチベーションになっていきます。

まとめ

2歳児のピアノ教室は、一般的な「ピアノレッスン」とは違い、**「音楽と遊びながら触れ合う時間」という側面が強いものです。じっと座れなくても、指1本でしか弾けなくても、それはすべて「音楽を好きになるための第一歩」。「ピアノを上手に弾けること」よりも「ピアノを楽しむこと」**が、この時期の一番の目的なのです。では、2歳からピアノを始めることのポイントを3つにまとめてみましょう!

「弾くこと」より「楽しむこと」が最優先!

2歳児のピアノレッスンは、まだ本格的な演奏をする段階ではなく、音楽を「楽しいもの」と思える環境づくりが大切。遊びながらピアノに触れることで、将来的に自然と音楽に親しめるようになる。

「集中力のなさ」も成長の一部と考える

2歳児は、長時間じっと座っていられなくて当たり前。走り回ったり、違うことを始めたりするのも、「好奇心が旺盛である証拠」。無理に矯正せず、リズム遊びや音楽に合わせた動きを取り入れながら、自然な形で音に触れさせるのがベスト。

小さな「できた!」を積み重ねることが大事

「指1本でドの音を押せた!」「先生の真似をして音を出せた!」といった、小さな成功体験を積み重ねることが、音楽を好きになる秘訣。ピアノの技術を磨くことよりも、「音楽って楽しい!」と思える瞬間をたくさん作ることが、将来につながる。

2歳からのピアノ教室は、「ピアノが弾けるようになる」よりも「音楽が好きになる」ことが目的。焦らず、楽しみながら、子どものペースで音楽と向き合うことで、未来の可能性がどんどん広がっていきますよ。