ピアノを始めたばかりの頃、多くの人が「早く曲を弾きたい!」と思うもの。でも、いざ鍵盤に向かうと、「指が思うように動かない」「音がバラバラになる」といった壁にぶつかることも少なくありません。そんなときに役立つのが、地道な基礎練習です。「基礎練習」と聞くと、単調でつまらないイメージがあるかもしれません。でも実は、指をスムーズに動かし、きれいな音を出すための秘密のトレーニングなのです。スポーツ選手がウォーミングアップをするように、画家が鉛筆で線を引くように、ピアニストも「指の準備運動」が欠かせません。基礎練習を続けると、指が思い通りに動くようになり、好きな曲を弾くときの楽しさが何倍にも膨らみます。では、初心者にとって効果的な基礎練習とはどんなものなのでしょうか?今回は、ピアノ初心者が「無理なく」「楽しく」続けられる基礎練習の世界をご紹介します。

平田先生

平田先生コツを押さえて、楽しく練習しましょう!

「指の準備体操」で上達スピードが変わる!

ピアノを始めたばかりの初心者にとって、「指が思うように動かない」「弾いていると指が疲れる」といった悩みはよくあるもの。これは、まだ指の筋肉や動かし方がピアノに慣れていないからです。そこで大切なのが、ピアノを弾く前の「指の準備体操」=基礎練習です。指をしっかり動かせるようにしておくと、上達のスピードが驚くほど変わります。

ここでは、初心者におすすめの「指の準備体操」とその効果を4つのポイントで詳しく解説します!

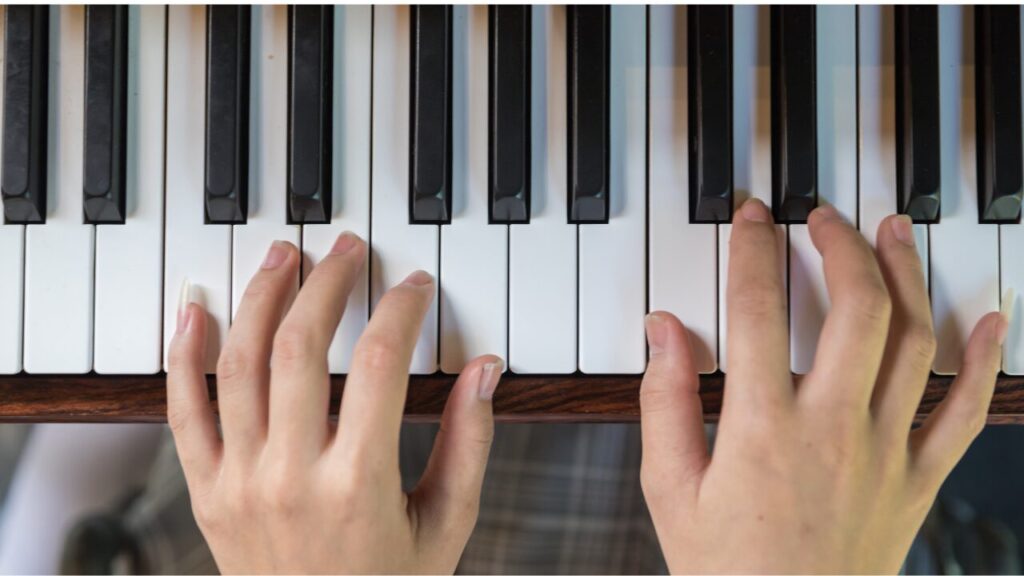

5本指エクササイズで「指を均等に動かす」

初心者のうちは、指を動かすときに「親指や人差し指ばかりが強くなり、小指や薬指がうまく動かない」と感じることが多いです。これは、普段の生活では薬指や小指を独立して動かすことが少ないため。ピアノをスムーズに弾くには、5本の指すべてがバランスよく動くことが大切です。そこで効果的なのが、「5本指エクササイズ」。例えば、「ドレミファソ、ソファミレド」と5本の指だけを使って往復する練習を、ゆっくりと丁寧に行うだけでも、指の独立性が鍛えられます。このとき、「すべての指の力を均等にする」ことを意識すると、弾きムラがなくなり、どの指もスムーズに動かせるようになります。

指を「持ち上げる」意識で、動きをスムーズに

ピアノを弾くとき、多くの初心者が「指を押すこと」にばかり意識を向けがちです。しかし、実は「指を持ち上げる動作」も同じくらい重要。指を上げる動きがスムーズでないと、次の音への移動が遅くなり、演奏がもたついてしまうのです。これを改善するために、「ゆっくりと指を高く持ち上げてから、鍵盤を押す」という練習を取り入れましょう。例えば、「ハノン」などの練習曲を弾くときに、普段より指をしっかり持ち上げることを意識するだけで、驚くほどスムーズに指が動くようになります。指を持ち上げる動作が自然にできるようになると、速いフレーズもラクに弾けるようになりますよ。

「脱力」を意識して指をスムーズに動かす

初心者のうちは、無意識のうちに指や手に余計な力が入ってしまいがちです。「指が疲れやすい」「長時間弾くと手がこわばる」と感じる人は、力みすぎている可能性があります。指の準備体操の段階で「脱力」を意識すると、指がスムーズに動くようになり、疲れにくくなります。効果的な方法としては、「手の力を抜いてダラ~ンとぶら下げる→軽く指を動かす」など、脱力を意識したウォーミングアップを行うこと。また、鍵盤を押すときに「必要以上に力を入れず、軽く触れるように弾く」ことを心がけると、余計な力みが取れて、指の動きがしなやかになります。「力を抜くなんて難しい」と思うかもしれませんが、リラックスした状態で鍵盤に触れる感覚を覚えると、演奏が驚くほどラクになります。

ゆっくり弾くことで「脳と指の連携」を強化する

「指がスムーズに動かない」と感じると、つい速く弾いてしまいがちですが、実は「ゆっくり弾く」ことが上達のカギになります。ゆっくりと丁寧に弾くことで、「指の動き」と「脳の指令」を正しくつなげることができ、結果的に速く弾けるようになるのです。例えば、ハノンや5本指エクササイズを「超スローテンポ」で弾く練習をすると、脳がしっかりと指の動きを認識し、どの指をどのように動かせばいいのかを覚えます。これを繰り返すことで、無意識のうちに指が正しく動くようになり、速いパッセージも自然に弾けるようになります。初心者のうちは、焦って速く弾こうとすると指がバラバラになりやすいですが、あえて「ゆっくりと正確に」練習することで、確実に上達することができます。

これらのことをを取り入れることで、「指がスムーズに動く」「長時間弾いても疲れにくい」「速いフレーズもラクに弾ける」といった効果が期待できます。焦らず、少しずつ指を鍛えていくことで、ピアノの演奏がどんどん楽しくなっていきますよ!

今日から、ピアノの前に座る前にちょっとした「指の準備体操」を取り入れてみてください。きっと、驚くほど弾きやすくなるはずです。

音をしっかり聞く」だけでピアノの響きが変わる

ピアノを弾くとき、多くの初心者は「指を正しく動かすこと」に意識を向けがちです。しかし、「どんな音が鳴っているのか」を意識することで、演奏の響きが大きく変わります。ピアノは、ただ鍵盤を押せば音が鳴る楽器ですが、「音の出し方」や「響かせ方」に気を配ることで、驚くほど豊かな音色を作り出せるのです。では、どうすれば「ピアノの響き」を意識しながら演奏できるのでしょうか?ここでは、「音をしっかり聴く」ことでピアノの響きを変えるための4つのポイントを詳しく解説します。

「鍵盤の押し方」で音色が変わることを意識する

ピアノは、ただ鍵盤を押せば音が出る楽器ですが、同じ音でも「どう押すか」によって響きが変わります。例えば、力強く押せば鋭い音が出ますし、そっと押せば柔らかい音になります。初心者のうちは、「指を動かすこと」に集中してしまい、音の違いを意識する余裕がないかもしれません。しかし、「鍵盤をどう押せば、どんな音になるか」を考えながら弾くことで、音に表情をつけられるようになります。

例えば、次のような方法を試してみましょう。

- 指を丸めて、しっかりした音を出す

- 鍵盤に指をゆっくり沈めるようにして、柔らかい音を出す

- 同じフレーズを「強く」「優しく」と変えて弾き比べる

このように「鍵盤の押し方」による音の違いを感じることで、ピアノの響きをより深くコントロールできるようになります。

「音が消えるまで」しっかり聴く習慣をつける

ピアノは、弾いた瞬間に音が鳴り、その後だんだんと消えていく楽器です。しかし、多くの初心者は「弾いた瞬間の音」だけを意識し、その後の響きをあまり気にしていません。実は、「音が消えるまでしっかり聴く」ことで、ピアノの美しい響きをコントロールできるようになります。

試しに、1つの音を弾いた後、そのまま耳を澄まして聴いてみてください。すると、次第に音が小さくなり、響きが変化していくのがわかるはずです。この響きを意識することで、音楽の流れをより自然に感じることができ、演奏に深みが生まれます。

特に、次のような場面で「音の余韻を聴く」ことを意識すると、演奏の響きが大きく変わります。

- バラードやクラシックのゆったりした曲を弾くとき

- フレーズの終わりで、音を完全に消えさせるまで聴く

- 和音(コード)を弾いた後、各音がどう響いているかを確認する

このように、「弾いた後の音」に注意を向けることで、ピアノの音がより豊かに聞こえるようになります。

「音のバランス」を意識して弾く

ピアノを弾くとき、すべての音を均等に鳴らすのではなく、「どの音を目立たせるか?」を考えることが大切です。特に、メロディと伴奏を一緒に弾く場合、メロディを際立たせることで、音楽に立体感が生まれます。

例えば、右手でメロディ、左手で伴奏を弾くとき、初心者は両手とも同じ強さで弾いてしまいがちです。すると、メロディが埋もれてしまい、何を聴かせたいのかがわからなくなります。そこで、右手のメロディを少し強めに弾き、左手の伴奏を控えめにすることで、音のバランスが整い、自然な響きになります。

次のような練習をすると、「音のバランス」を意識しやすくなります。

- 右手のメロディを意識しながら、左手をそっと弾く練習をする

- 片手ずつ弾いて、どちらの音が主役なのかを確認する

- 弾きながら録音し、メロディと伴奏のバランスをチェックする

このように、音のバランスを意識することで、演奏がぐっと聞きやすく、まとまりのある響きになります。

「ペダルの使い方」で響きをコントロールする

ピアノの響きを大きく変える要素のひとつが、ペダルの使い方です。ペダルを踏むと音が伸び、より広がりのある響きになりますが、適切に使わないと音が濁ってしまいます。

初心者のうちは、「ペダルをずっと踏みっぱなし」にしてしまうことが多いですが、これはNG。響きが混ざりすぎてしまい、どの音が何なのか分からなくなってしまいます。そこで、ペダルを「踏む」「離す」のタイミングをしっかり聞くことが重要です。

ペダルの響きをコントロールするには、次のような練習をしてみましょう。

- ペダルを踏まずに弾き、「本当にペダルが必要な場面」を見極める

- ペダルをゆっくり踏みながら、響きがどのように変わるかを確認する

- 一つのコードを弾いた後、ペダルを少しずつ離しながら、音がどのように消えていくかを聴く

ペダルを適切に使えるようになると、ピアノの響きが一気に洗練され、より表現豊かな演奏ができるようになります。

ピアノは、ただ指を動かすだけではなく、「耳で聴きながら弾く」ことで、より美しい音楽を奏でることができます。今日から、「どんな音が鳴っているのか?」を意識しながらピアノに向かってみてください。きっと、あなたの演奏の響きが変わっていくはずです。

「リズム感」を鍛えると、どんな曲もカッコよくなる

ピアノを弾くとき、ミスなく弾けることも大事ですが、それ以上に「リズムが安定していること」がとても重要です。リズム感がしっかりしていると、演奏に躍動感が生まれ、どんな曲もカッコよく聴こえるようになります。逆に、リズムがズレてしまうと、せっかく音を間違えずに弾いていても、なんとなく不安定でぎこちない印象になってしまいます。

では、どうすればリズム感を鍛えることができるのでしょうか?ここでは、初心者でも簡単にできるリズムトレーニングのコツを4つ紹介します。

「手拍子&足踏み」でリズムを体に染み込ませる

ピアノを弾くときにリズムが崩れてしまう原因のひとつは、「リズムを体で感じていないこと」です。楽譜を追うことに集中しすぎてしまうと、音符の長さを正確に取るのが難しくなります。そこで大切なのが、「リズムを体に染み込ませる」ことです。

最も簡単な方法は、「手拍子」と「足踏み」を使ってリズムを感じること。例えば、次のような練習をしてみましょう。

- メトロノームを鳴らしながら、四分音符のリズムで手を叩く

- 曲を聴きながら、足で一定のテンポを刻む

- 右手でメロディを弾きながら、左足でリズムを取る

こうしたリズム練習を続けることで、ピアノを弾くときにも自然とリズムが安定するようになります。特にアップテンポな曲やリズムが難しい曲では、リズムを体で感じることがとても大切になります!

メトロノームを「味方」にする

「メトロノームを使うと、逆に弾きにくい…」と感じたことはありませんか?それは、まだ「リズムを一定にキープする感覚」が身についていないからです。実は、メトロノームは「ミスを防ぐための道具」ではなく、「リズム感を鍛えるためのツール」として活用すると効果的なのです。メトロノームを使うときは、次のような練習を試してみましょう。

- 最初はゆっくりのテンポで、1音ずつしっかりとメトロノームに合わせて弾く

- ある程度慣れたら、テンポを少しずつ速くしていく

- メトロノームを2拍に1回(または4拍に1回)鳴らす設定にして、リズムの間を自分で感じる練習をする

メトロノームをうまく使いこなせるようになると、テンポが安定し、ピアノを弾くときのリズムが揺れにくくなります。リズム感を鍛えたいなら、メトロノームを「厳しい先生」としてではなく、「頼れる味方」として活用してみましょう!

「裏拍」を感じることでノリのいい演奏に

クラシックの曲だけでなく、ポップスやジャズ、ロックなどを弾くときに重要なのが、「裏拍を感じること」です。裏拍とは、拍の「表」と「裏」のうち、裏側にあたるリズムのこと。例えば、次のように考えると分かりやすいです。

- 表拍(強拍):「1・2・3・4」

- 裏拍(弱拍):「1と2と3と4と(※『と』の部分)」

この「裏拍」を意識して弾けるようになると、リズムにグルーヴ感が生まれ、演奏が自然とカッコよくなります。特にポップスやジャズでは、裏拍のリズムを強調することで「ノリのいい演奏」になります。

おすすめの練習方法として、裏拍で手を叩きながらピアノを弾くという方法があります。例えば、「1・2・3・4」とカウントしながら、「と」のタイミングで手を叩く練習をしてみましょう。最初は難しく感じるかもしれませんが、裏拍をしっかり感じられるようになると、リズムの取り方が劇的に変わります

「言葉に置き換える」ことでリズムが分かりやすくなる

リズムが複雑なフレーズを弾くとき、「どうしてもズレてしまう」「うまく弾けない」と感じることはありませんか?そんなときにおすすめなのが、リズムを言葉に置き換える方法です。例えば、次のように考えてみましょう。

- シンプルな四分音符のリズム → 「タタタタ」

- 三連符(3つに分けるリズム) → 「バナナ、バナナ」

- シンコペーション(リズムのズレ) → 「カレーライス!」

このように、リズムを「言葉」として覚えることで、楽譜を見ただけでは分かりにくいリズムも、スムーズに体に入ってくるようになります。特に、ジャズやポップスのようなリズムが特徴的な曲を弾くときには、こうした方法を使うと感覚的にリズムをつかみやすくなります。

リズムは、音楽の「土台」となる重要な要素です。どんなに指が速く動いても、リズムが崩れてしまうと、演奏の印象は不安定になってしまいます。逆に、リズムがしっかりしていると、多少のミスがあっても「カッコよく聴こえる」ことが多いのです。今日から、ピアノを弾くときに「リズムを感じる」ことを意識してみましょう。演奏がぐっと洗練され、音楽の楽しさがさらに広がるはずです。

「基礎練習+好きな曲」で飽きずに続ける

ピアノの基礎練習は大切ですが、正直「つまらない」と感じてしまうこともありますよね。指を鍛えるためとはいえ、毎日ハノンやスケールばかりだと飽きてしまうのも無理はありません。でも、だからといって基礎練習を避けてしまうと、指が思うように動かず、好きな曲を弾くときに苦労することに…。そこでおすすめなのが、「基礎練習+好きな曲」という練習スタイルです。基礎練習を単なる「作業」ではなく、「好きな曲をスムーズに弾くための準備」と考えることで、モチベーションを保ちつつ、効率よく上達できます。ここでは、基礎練習と好きな曲を組み合わせて、飽きずに楽しく続けるための4つの方法を紹介します。

「基礎練習は好きな曲の攻略ツール」と考える

基礎練習というと、「指を鍛えるためにやるもの」「上手くなるために必要なもの」といったイメージがありますが、それだけではモチベーションが続きにくいですよね。そこで、基礎練習を**「好きな曲をスムーズに弾くための攻略ツール」**と考えると、練習に意味を見いだせるようになります。例えば、好きな曲を弾こうとしたときに「ここのフレーズが難しい…」と感じたら、それに似た指の動きを基礎練習に取り入れてみましょう。もし、右手の細かい動きが苦手ならスケール(音階練習)を、跳躍が難しいならアルペジオ(分散和音練習)を取り入れると、曲の演奏がグッと楽になります。「この基礎練習が、あの曲のあの部分を弾くために役立っている!」と実感できると、練習がより楽しくなりますよ。

「基礎練習→好きな曲」のルーティンを作る

「基礎練習だけの日」「好きな曲だけの日」と分けてしまうと、基礎練習がつい面倒になりがちです。そこでおすすめなのが、「基礎練習→好きな曲」の流れを毎回の練習ルーティンに組み込むこと。例えば、こんな流れを作るとバランスよく練習できます。

- 5分間…指の準備運動(ハノンや5本指練習)

- 5分間…スケールやアルペジオを弾いて、指を慣らす

- 15分間…好きな曲を弾く!

このように、「基礎練習をしたら、好きな曲を弾いてOK!」という流れを作ることで、基礎練習が「義務」ではなく「次の楽しみにつながる時間」になります。ポイントは、「短時間でもOK!」ということ。毎回ガッツリやる必要はなく、「とりあえず5分だけ」と思えば続けやすくなります。

「好きな曲の一部を基礎練習にする」

基礎練習が単調でつまらなくなる理由のひとつは、「練習している音の並びにワクワクしない」こと。でも、もし好きな曲のフレーズを基礎練習にできたら、もっと楽しく練習できると思いませんか?例えば、次のようなアプローチが考えられます。

- 「この曲の速いフレーズが弾けない!」→ その部分を何度も繰り返して練習し、指の体操にする

- 「和音の移動が難しい!」→ その和音進行を抜き出して、スムーズに弾けるように基礎練習として取り入れる

- 「リズムが複雑で難しい!」→ 手拍子を使ってリズム練習をしたり、テンポを落として少しずつ慣れていく

こうすることで、基礎練習=好きな曲を上手く弾くための特訓となり、練習の意味がはっきりします。ただハノンを繰り返すより、「この練習をすればあの曲が弾けるようになる!」と思えるほうが、モチベーションが上がりますよね。

「練習の成果を録音して変化を感じる」

ピアノの練習は、「自分の成長が見えにくい」と感じることがあります。すると、「頑張っているのに上達している気がしない…」とモチベーションが下がってしまいがち。そんなときにおすすめなのが、定期的に自分の演奏を録音して、変化を実感することです。例えば、こんなふうに活用できます。

- 基礎練習を録音してみる → 1週間後に同じフレーズを弾き、どれだけスムーズになったか確認する

- 好きな曲の途中経過を記録する → 練習を始めたばかりの段階と、1か月後を聴き比べる

- 苦手な部分を重点的に録音 → どこがスムーズでどこがぎこちないのかを分析する

「1週間前より、指がなめらかに動いている!」と実感できると、基礎練習が「ちゃんと効果が出ている!」と感じられて、飽きずに続けやすくなります。

基礎練習を「退屈な作業」ではなく、「好きな曲をカッコよく弾くための準備」と考えれば、ピアノの練習がもっと楽しくなります。今日から、自分に合った方法で基礎練習と好きな曲をうまく組み合わせて、飽きずに楽しく続けてみましょう。

まとめ

ピアノの基礎練習は、初心者にとって「本当に必要?」と思われがちなもの。でも、基礎をしっかり固めることで、指がスムーズに動き、好きな曲がもっと楽に弾けるようになります。とはいえ、「ただ繰り返すだけの練習」は退屈になりがち。だからこそ、楽しみながら続ける工夫が大切です。ここでは、基礎練習を「楽しく」「効果的に」取り入れるためのポイントを3つにまとめました。

基礎練習は「指の準備体操」と考える

ピアノはスポーツと同じで、指にもウォーミングアップが必要です。基礎練習をすることで、指の動きがなめらかになり、難しいフレーズもラクに弾けるようになります。「ただの単調な練習」ではなく、「指を鍛えて自由に動かせるようにするための準備」と考えると、モチベーションも変わってきます。

「音を楽しむ」ことで練習が変わる

基礎練習の目的は、指を動かすことだけではありません。どんな音が出ているのか、よく耳を傾けることで、ピアノの響きが格段に良くなります。「きれいな音を出すには、どう弾けばいい?」と考えながら練習すると、ただの反復練習が「音を楽しむ時間」に変わり、ピアノの魅力をより深く味わえるようになります。

基礎練習と「好きな曲」をセットにする

基礎練習だけを続けると飽きてしまうので、好きな曲と組み合わせるのがポイントです。「最初に5分だけ基礎練習をして、その後に好きな曲を弾く」など、練習の流れを作ることで、楽しく続けられるようになります。また、好きな曲の難しい部分を「基礎練習として取り入れる」ことで、練習のモチベーションも上がります。

基礎練習は、一見地味に思えるかもしれませんが、続けることで「指が自由に動く」「音がきれいになる」「好きな曲がスムーズに弾ける」といった大きな変化が現れます。大切なのは、「楽しみながら続けること」。ただの作業としてではなく、「ピアノがもっと楽しくなるためのステップ」と考えれば、基礎練習もぐっと魅力的な時間になるはずです。今日から、楽しみながら基礎を積み重ねていきましょう。